Feminismos

Otra forma de (con)vivir no solo es posible, es necesaria

La organización social de los cuidados ha pasado a ser motivo de debate público, no solo entre círculos activistas feministas, sino también en ámbitos empresariales o en el seno de las instituciones públicas.

A lo largo de las últimas décadas, se ha hecho cada vez más evidente que la organización de la provisión de bienestar y cuidados en nuestra sociedad atraviesa una profunda crisis. Prueba de ello es que el concepto de ‘cuidados’ se puede escuchar ya en espacios tan diferentes como un debate parlamentario, un telediario, un congreso académico o una conversación informal, o que en el Congreso de los Diputados exista un Grupo de Trabajo de “Políticas Sociales y Sistema de Cuidados”. Con cuidados, en general, nos referimos a toda una serie de prácticas y trabajos materiales y afectivos/emocionales que son imprescindibles para el sostenimiento cotidiano y generacional de la vida, pero que han estado históricamente invisibilizados y feminizados. Esto implica que nunca ha sido reconocido su enorme valor social para asegurar nuestro bienestar individual y colectivo, y que la responsabilidad de cuidar ha recaído históricamente sobre las espaldas invisibles de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres, migrantes y racializadas.

Hoy, en cambio, parece que la organización social de los cuidados ha pasado a ser motivo de debate público, no solo entre círculos activistas feministas, sino también en ámbitos empresariales o en el seno de las instituciones públicas. Este repentino interés responde a dos procesos relacionados entre sí. Por un lado, el movimiento feminista, tras un largo recorrido de luchas y reivindicaciones, ha conseguido situar en el centro del debate y la disputa política una problemática antes mucho más invisibilizada y silenciada: el injusto y desigual reparto de los tiempos y los costes asociados a los cuidados, que se cargan de forma desproporcionada sobre las mujeres en el ámbito familiar, permitiendo así la des-responsabilización tanto de los hombres como del Estado. Por otro lado, se están dando toda una serie de cambios demográficos, culturales y económicos que imposibilitan desde hace ya muchos años una organización social de los cuidados sostenida única y exclusivamente sobre el trabajo de las mujeres en la privacidad de sus hogares. El envejecimiento de la población, la desestabilización de los roles de género y los modelos de familia tradicionales, la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, el debilitamiento de los lazos sociales y las estructuras comunitarias… Múltiples procesos entrelazados que obligan a repensar y reorganizar la forma en la que se aseguran el bienestar y los cuidados en nuestra sociedad.

Aunque a día de hoy, por lo menos en España, la familia – léase las mujeres en la familia – sigue operando como centro neurálgico de la organización social de los cuidados, es decir, como el principal espacio de provisión de bienestar material y emocional, desde hace ya algunos años se están promoviendo dos supuestas salidas a esta crisis: la mercantilización y la institucionalización burocrática de los cuidados. Sin duda alguna, la extensión de las escuelas infantiles, las medidas de conciliación en las empresas, los servicios de ayuda a domicilio o las residencias de personas mayores han permitido a las mujeres externalizar parte de los costes y del tiempo que requiere el cuidado de las personas. Si además estos servicios fueran públicos, de acceso universal y promovieran la corresponsabilidad de los hombres, contribuirían al mismo tiempo a reducir las desigualdades sociales y las brechas de género. Sin desmerecer los logros alcanzados, lo cierto es que todavía estamos muy lejos de alcanzar una organización social de los cuidados verdaderamente democrática. Además de la evidente falta de responsabilidad asumida por parte de los hombres, lo que hemos vivido es un proceso de delegación de trabajos de unas mujeres a otras en función de su capital económico y su posición social. Mujeres que compran cuidados o que gestionan la solicitud de ayudas y servicios que acaban prestando otras mujeres en condiciones de enorme precariedad, muchas de ellas migrantes y en situaciones administrativas irregulares.

Estos resultados son fruto de una lectura parcial e interesada de la crisis, bajo la que parece que lo que se ha producido es un simple desajuste temporal entre la oferta y la demanda de los cuidados. Como las mujeres ya ni quieren ni pueden ser cuidadoras a tiempo completo, y su mano de obra es cada vez más demandada en el mercado de trabajo, surge un interés repentino por desarrollar medidas que permitan su inclusión en el mercado laboral al mismo tiempo que, evidentemente, ni las personas a las que cuidan ni sus necesidades desaparecen. La preocupación de la que se parte, por tanto, no es cómo garantizar unos cuidados de calidad, ni cómo redistribuir los tiempos sociales para que quienes lo deseen puedan también disfrutar de cuidar a sus seres queridos, mucho menos es asegurar unas condiciones laborales dignas a las cuidadoras profesionales o inculcar una cultura del cuidado entre los hombres. La prioridad sigue siendo el espacio productivo, es decir, cómo tapar los agujeros abiertos para que la rueda continúe girando y las lógicas mercantiles y productivistas sigan orientando y guiando nuestra vida cotidiana.

Está claro que existen – y existirán aún más en los próximos años – necesidades de cuidados derivadas de enfermedades crónicas, accidentes o de la propia vejez que requieren de importantes recursos y de una atención profesionalizada. Ahí no cabe duda de que nuestros sistemas de protección social deberán ampliarse y reformularse para asegurar servicios públicos, universales y de calidad. Pero existen otro tipo de cuidados cuya mercantilización, externalización o profesionalización quizás estemos normalizando cuando en realidad no debería ser normal que no tengamos tiempo para limpiar nuestras casas, para planificar lo que vamos a comer durante la semana y cocinar, o simplemente para relacionarnos con la gente de nuestro entorno y atender sus malestares y preocupaciones. Como decía Juan Luis Arsuaga en una entrevista hace ya dos años: “la vida no puede ser trabajar toda la semana e ir el sábado al supermercado”. Todas estas responsabilidades las han asumido y las siguen asumiendo principalmente millones de mujeres, haciendo malabarismos casi imposibles y llevándose muchas veces por delante su propia salud física y mental. Lo hacen además en el marco de un modelo dominante de convivencia en el que cada familia nuclear, con cada vez menos componentes, reside en una vivienda y no comparte apenas espacios y tareas comunes con el resto del vecindario. Es más, las personas que residen a escasos metros suelen ser completamente desconocidas. Si tenemos en cuenta que cada vez más personas viven solas, sea de manera deseada o no, y que las estructuras familiares tienden a ser más pequeñas e inestables, no es de extrañar que nuestros tiempos sean también los de la comida precocinada, los pedidos a domicilio low-cost, la ‘tinderización’ de las relaciones sociales y un largo etcétera que evidencia que los ritmos frenéticos e insanos del mercado de trabajo, cada vez más precario y menos garantista, dominan nuestras vidas.

La respuesta política a la soledad, a la falta de tiempo, a la degradación de los vínculos sociales, no puede ser el recurso a servicios basados en trabajo precario, incluso tampoco debería ser únicamente una ampliación de los servicios públicos. Evidentemente, es mucho más deseable – e incluso urgente – que exista una red pública de escuelas infantiles a las que todo el mundo tenga acceso a que haya mujeres cuidando de las criaturas de otras mujeres sin contrato y con un salario de miseria. Pero sería aún más deseable que, además, tanto padres como madres, pudieran pasar más de tres horas al día con sus criaturas, o que incluso construyeramos fórmulas de convivencia y de crianza menos aisladas y más cooperativas, que por otra parte es como los seres humanos nos hemos organizado durante casi todo el tiempo que llevamos en este Planeta.

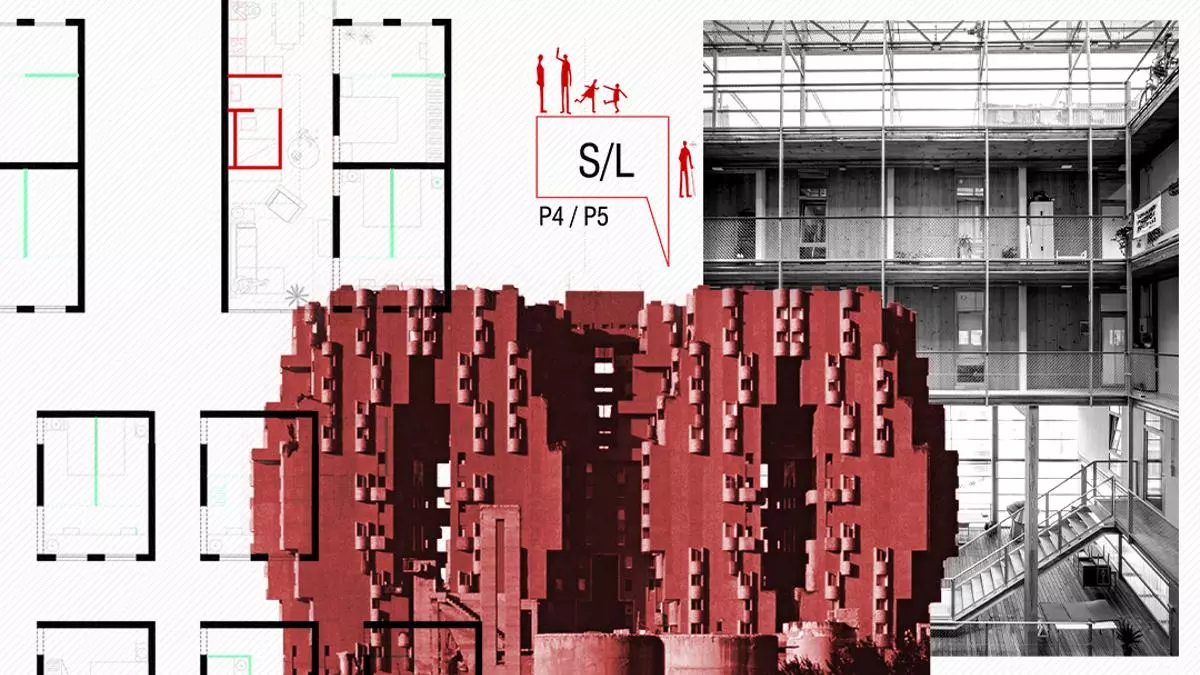

Esta propuesta, que a mucha gente le podría parecer una utopía hippie, ya se ha empezado a poner en marcha a través de diferentes proyectos cooperativos en distintos puntos de España. Se trata de comunidades de covivienda o cohousing, tanto exclusivas de personas mayores como intergeneracionales, que se organizan a través de una cooperativa de vivienda en derecho de uso para construir un espacio residencial donde poder convivir bajo los principios de la autogestión, la participación democrática y el apoyo mutuo. La construcción de este tipo de viviendas se suele hacer además teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental, utilizando técnicas como la bioconstrucción o la arquitectura regenerativa. Cada familia o persona individual que sea socia de la cooperativa puede hacer uso de una vivienda de forma indefinida, y participar en la gestión y en la toma de decisiones del proyecto en su conjunto. Lo interesante de estas iniciativas es que otorgan un valor muy importante a la vida en comunidad, por lo que suelen ser espacios diseñados de tal manera que existan diferentes zonas comunes donde las cooperativistas puedan compartir tiempo, desarrollar actividades y ayudarse de manera voluntaria. En Asturias, la cooperativa Axuntase ya tiene previsto iniciar la construcción de su complejo de viviendas en el municipio de Llanera en los próximos meses, mientras que Noega, otro proyecto de cohousing en Gijón, está empezando a dar sus primeros pasos. Dado que Asturias es una de las regiones más envejecidas de Europa, estas iniciativas pueden volverse imprescindibles a la hora de combatir la soledad que sufren muchas personas mayores. De hecho, el Gobierno del Principado ha sido pionero a la hora de regular las viviendas colaborativas como recurso asistencial para este colectivo.

Muchas personas, al enterarse de en qué consisten estos proyectos, pueden pensar que al fin y al cabo no son otra cosa que formas de vida que se parecen mucho a las que ya existen o existían en el ámbito rural, pero además mucho más caras. Algo así como un grupo de modernillos jugando a rescatar e idealizar la vida comunitaria. Aunque algo de razón pueda tener esta crítica, no creo que sea justa. Efectivamente, poner en marcha estas cooperativas requiere de un desembolso económico que la mayoría de la población no podría asumir, pero que por otro lado es muy similar al gasto que acaba suponiendo la vivienda habitual para muchas familias españolas. Más allá de esto, el hecho de que en el contexto actual surjan colectivos de personas, no necesariamente unidas por vínculos familiares, que deciden organizarse y construir formas de convivencia que ponen en el centro el apoyo y los cuidados mutuos, debería llenarnos de esperanza. El reto político, por tanto, sería pensar e imaginar cómo se podría extender esta posibilidad al conjunto de la sociedad.

Construyendo organizaciones más habitables

Construyendo organizaciones más habitables Fortunati: «El Estado es uno de los brazos del capital para introducirse en la esfera de la reproducción»

Fortunati: «El Estado es uno de los brazos del capital para introducirse en la esfera de la reproducción» Manual ecofeminista contra el poder corporativo

Manual ecofeminista contra el poder corporativo Sistematizacion Encuentro Economías Feministas y Finanzas Éticas

Sistematizacion Encuentro Economías Feministas y Finanzas Éticas